Tous les êtres vivants dorment, y compris les mollusques. En revanche, le comportement et l’activité cérébrale propres à cet état varient selon les espèces.

Dans le règne animal, dormir revient à se mettre en danger vis-à-vis des prédateurs, car le sommeil s’accompagne d’une baisse de vigilance, d’une atonie musculaire et souvent d’une insensibilité aux stimuli extérieurs. Ce qui expliquerait pourquoi les individus qui ne peuvent se réfugier dans une retraite sûre affichent des temps de sommeil courts et très fragmentés : il s’agit de rester vigilant !

Pendant le sommeil, la plupart des animaux restent immobiles, à quelques exceptions près. Les mammifères terrestres prennent une posture horizontale, avec les yeux fermés, sauf le cheval (relire notre article ici), l’éléphant et la girafe, qui peuvent dormir debout pendant le sommeil lent. Les oiseaux, eux, adoptent une position verticale, et certains, comme les flamants roses et les échassiers, dorment sur une seule patte.

Alors que, chez la majorité des espèces, le cerveau tout entier génère une activité électrique spécifique pendant le sommeil, le dauphin ne dort que d’un seul hémisphère cérébral, l’autre restant éveillé. Il ne dort véritablement…que d’un œil ! Plus précisément, les dauphins permettent à chaque côté de leur cerveau d’arrêter de fonctionner alternativement. Ainsi, l’œil opposé reste en alerte et gère les fonctions de navigation et permet donc au dauphin de remonter régulièrement à la surface pour respirer. Le dauphin alterne ainsi 2 heures de sommeil dans un hémisphère, puis une heure d’éveil dans les deux, puis 2 heures de sommeil dans l’autre hémisphère, et ainsi de suite pendant environ 12 heures chaque nuit.

S’agissant d’un état spécifique propres aux animaux, l’hibernation n’est pas pour autant une forme de sommeil.

L’hibernation permet à des mammifères comme la marmotte, l’ours ou le blaireau de se protéger du froid et de la pénurie alimentaire pendant l’hiver. Ainsi, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, l’hibernant, immobile dans son terrier, semble dormir. Pourtant, son état physiologique est différent du sommeil. La température interne du corps baisse jusqu’à 1 °C, tandis que chez les mammifères non hibernants, une température interne inférieure à 17 °C entraîne la mort.

En outre, l’activité cérébrale pendant l’hibernation est très différente de celle observée pendant le sommeil. Elle est en effet totalement inhibée, comme en témoigne l’électroencéphalogramme plat au-dessous de 25 °C. Mais l’animal respire, et son cœur bat. Ses fonctions vitales sont donc assurées, et il est capable de réagir à une menace extérieure. Par exemple, un bruit peut entraîner une réponse locale de son cortex auditif et une perturbation plus intense ou plus prolongée pouvant aller jusqu’à l’éveil.

Par ailleurs, le métabolisme de l’animal se modifie et devient essentiellement « lipidique », ce qui n’est pas le cas lors du sommeil. L’explication est la suivante : pour compenser la rareté de la nourriture en hiver, l’hibernant fait en effet pendant la belle saison des réserves de nourriture, principalement sous forme de lipides, qui contiennent deux fois plus d’énergie que les sucres. Il les stocke dans le tissu adipeux, qui contient très peu d’eau : cela lui permet de limiter l’augmentation de sa masse corporelle à une valeur comprise entre 60 % et 100 %.

Ceux qui dorment le plus

Le tatou géant dort 18 heures par jour. C’est un champion du sommeil paradoxal : de 5 à 6 heures par nuit, contre une et demie chez l’homme adulte. Un record vraisemblablement dû à son habitat, le terrier, un lieu sûr où le sommeil paradoxal ne le met pas en danger.

Le python consacre près de 18 heures par jour au sommeil. Les serpents observent de longue période de repos après ingestion de leur proie, pour permettre à leur métabolisme de se vouer entièrement à la digestion.

La chauve-souris détient le record de sommeil (près de 20 heures par jour) du règne animal. Une façon d’économiser l’énergie en attendant la période de disponibilité des insectes dont elle se nourrit, limitée à quelques heures par nuit.

Ceux qui dorment le moins

Les girafes ne dorment environ que deux heures par jour. Ce qui lui permet de surveiller presque constamment ses prédateurs, et de se nourrir en continu de feuilles d’arbre (jusqu’à 70 kg par jour).

L’éléphant est un pachyderme qui consacre entre 16 et 20 heures par jour à trouver les 150 à 250 kg de nourriture qui lui sont nécessaires. Il se contente ainsi de 3 ou 4 heures de sommeil par jour, qu’il ne prend pas d’une traite, mais en plusieurs périodes d’environ 30 minutes…

Souvent montrée du doigt pour son rôle dans l’érosion de la biodiversité, l’agriculture intensive n’est pas seule en cause dans la raréfaction des insectes pollinisateurs. Les jardiniers du dimanche ont aussi une part de responsabilité…

C’est, en substance, le résultat de travaux de chercheurs français, publiés dans la dernière édition de la revue Biological Conservation, qui montrent pour la première fois que l’utilisation par les particuliers de pesticides – insecticides et herbicides – peut avoir des effets négatifs « à grande échelle » sur les papillons et les bourdons. A l’inverse, et de manière surprenante, d’autres produits phytosanitaires semblent avoir un effet positif sur ces deux groupes.

Pour parvenir à ces résultats, Benoît Fontaine, du Muséum national d’histoire naturelle, et Audrey Muratet, de l’Observatoire de la biodiversité urbaine de Seine-Saint-Denis, ont utilisé les données d’observation des jardiniers amateurs eux-mêmes. « Il y a déjà eu de nombreux travaux traitant de l’impact sur la biodiversité des pesticides utilisés en agriculture, explique Benoît Fontaine. Conduire le même genre d’étude dans les jardins privés est plus problématique, car nous n’avons pas accès à ces terrains. »

Pour éviter des déclarations par trop incertaines, les quantités épandues ne sont pas renseignées. Ensuite, les observateurs bénévoles transmettent régulièrement des informations sur le nombre et la diversité des bourdons et des papillons rencontrés dans leur jardin. Les données générées sont étonnamment fiables. Par exemple, disent les chercheurs, la distribution géographique ou saisonnière de certaines espèces se retrouve dans les observations de ces milliers de bénévoles.

Le principal résultat est que, même dans le cadre d’une utilisation privée, l’usage d’insecticides réduit les populations de bourdons et les papillons. Ce qui n’est pas étonnant, de nombreuses études ayant montré en milieu agricole des effets sur le comportement, l’orientation, la fertilité et la mortalité des insectes pollinisateurs.

« L’effet produit est significatif », dit cependant M. Fontaine, ajoutant que l’échantillon des citoyens-observateurs de Vigie Nature biaise probablement le résultat. « Les bénévoles qui participent sont déjà sensibilisés aux problématiques de la biodiversité et on peut légitimement penser qu’ils utilisent moins de pesticides que la moyenne », précise-t-il. L’effet réel, sur l’ensemble des jardins privés de France, est donc sans doute supérieur à celui détecté par les chercheurs.

Autre résultat, moins évident : celui d’un effet négatif des herbicides. « Ces produits ne sont pas utilisés contre les insectes, mais ils réduisent la diversité végétale dans les jardins, dont profitent les bourdons et les papillons », explique le biologiste.

De manière bien plus inattendue, les résultats montrent aussi que les fongicides, la bouillie bordelaise – un fongicide utilisé en agriculture biologique – notamment ou encore les anti-limaces ont un effet positif sur les deux groupes de pollinisateurs étudiés. « Le mécanisme que nous proposons pour expliquer ce phénomène est que les plantes qui sont protégées des agressions des champignons, des limaces, etc., peuvent consacrer plus d’énergie à la production de nectar et qu’elles sont donc plus attractives pour les bourdons et les papillons », dit M. Fontaine. Cela ne donne pas pour autant un blanc-seing à ces produits. « De nombreux travaux, précise le chercheur, montrent que certains d’entre eux peuvent avoir un effet néfaste sur la faune des sols », qui n’est pas moins indispensable au fonctionnement des écosystèmes que les pollinisateurs.

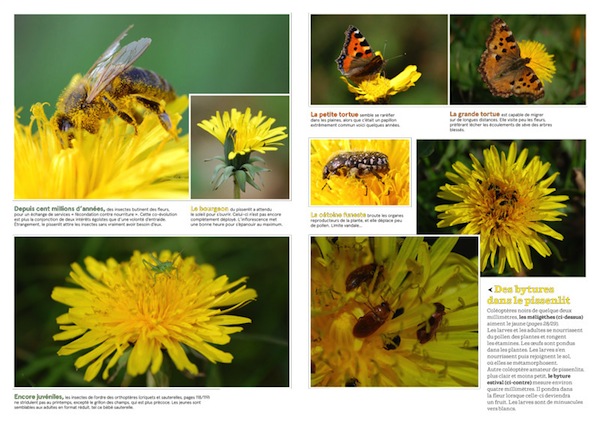

Conçu comme un véritable documentaire audiovisuel, « La nature en bord de chemin » est un ouvrage qui se lit comme une visite guidée à travers les terroirs et les saisons, et ce au travers de plus de 700 photos.

Plantes, petites et grosses bêtes, animaux sauvages et domestiques, tout ce qu’un promeneur peut rencontrer est exploré par un système de plans généraux et rapprochés d’un même lieu. Haie, touffe d’ortie, pré aux vaches, village, prairie fleurie, flaque d’eau, ronces, talus…

Pour découvrir la vie cachée des abeilles solitaires, le comportement des oiseaux, les stratégies des végétaux, la beauté des orchidées sauvages, le vol des rapaces de jour et de nuit, les jeux des renardeaux.

Un ouvrage au langage accessible pour une nature accessible, un grand bol d’air pur, un livre qui fait du bien !

A travers de magnifiques photographies et des textes captivants, le lecteur va pouvoir porter un nouveau regard sur ce qui l’entoure lors de ses balades en plein air.

Lien vers le site internet de l’éditeur : ici.

La maladie de Lyme encore appelée « Borréliose de Lyme » est une maladie infectieuse bactérienne transmise à l’homme et de nombreux animaux (chiens, chats et chevaux notamment) par morsure de tiques.

La maladie se manifeste au stade primaire par une lésion cutanée autour de la morsure : on parle d’érythème migrant. Sans traitement, elle peut évoluer vers un stade secondaire avec des manifestations neurologiques (allant jusqu’à la paralysie), articulaires (arthrite), ou plus rarement cardiaques. Rapidement diagnostiquée, cette maladie est facile à guérir (traitement par antibiotiques). Inversement, lorsqu’elle est installée, le traitement est long et délicat.

L’origine du mot « Lyme » tire son nom de la ville américaine de Lyme dans l’état du Connecticut où la maladie a été suspectée en 1975 (bien qu’elle ait été décrite en Europe dès 1910). Des dizaines d’enfants du village de Lyme sont ainsi atteints d’arthrite rhumatoïde de façon inexpliquée. Des épidémiologistes dépêchés sur place mettent en évidence une maladie infectieuse mais ne font pas encore le rapport avec la tique. Il faudra attendre les années 1980 pour que de véritables progrès soient réalisés en la matière…

La maladie de Lyme est extrêmement complexe et peut prendre l’allure de multi-pathologies tout en étant à l’origine de maladies aussi différentes que la sclérose en plaques, la fibromyalgie, l’arthrite rhumatoïde et bien d’autres encore. De très nombreux patients souffrent souvent de fatigues chroniques et de difficultés multiples cognitives engendrant des difficultés significatives de concentration. C’est une maladie méconnue du public, sous-estimée des autorités sanitaires, mal diagnostiquée et mal traitée. La maladie de Lyme est une menace absolue qui pourrait bien se révéler comme « la » pandémie de ce début du XXIe siècle.

Les activités conduisant à des contacts avec les tiques représentent le principal facteur de risque de survenue de la maladie : travaux agricoles et promenades en forêt. La prévalence est également forte chez les chasseurs (15 % d’entre eux ont été en contact avec les germes infectieux) et la maladie de Lyme est considérée comme une maladie professionnelle chez les forestiers.

Ces tiques sont minuscules (pas plus grosse qu’une tête d’épingle), si bien qu’on ne les voit pas toujours lors d’une promenade en campagne ou en forêt. Elles sont capables de franchir des distances de plusieurs mètres pour venir piquer un mollet, se laisser tomber sur un crâne découvert ou glisser dans un T-shirt. La tique peut rester à l’affût durant plusieurs jours sur les hautes herbes ou dans les sous-bois en attendant sa proie. Une fois sur vous, elle plante son rostre dans votre peau pour y sucer votre sang. La morsure est indolore car la tique injecte un léger anesthésiant…

En quelques jours, gorgée de sang, la tique peut devenir aussi grosse qu’une cacahuète. Une grande partie des tiques abritent des bactéries pathogènes appelées Borrelia qu’ils transmettent à l’Homme ou à l’animal par le biais de la salive.

La Borrelia est une bactérie extraordinaire : la plus intelligente que l’on connaisse à ce jour. Elle déjoue tous les pièges, se déplace plus vite que les globules blancs, se camoufle dans notre ADN, mute pour devenir invisible à notre système immunitaire qu’elle leurre en modifiant ses protéines de surface. Elle va même se cacher dans les cellules de l’organisme ou derrière les yeux pour échapper aux antibiotiques. Cette merveille de la biologie est un micro-démon qui libère des toxines dévastatrices, notamment lorsqu’elles sont diffusées dans notre système neurologique.

De nombreux animaux hébergent les Borrelia : des rongeurs (mulots, campagnols), des écureuils, des daims et autres cervidés, des ours, des lièvres, des ratons laveurs ainsi que des oiseaux qui ont tous comme point commun le fait d’être porteurs de tiques. Les tiques vivent en moyenne trois ans. Une fois qu’elles sont infectées, elles le restent durant toute leur vie. Un véritable cycle infernal qui une fois en contact avec l’être humain transmet aisément la maladie de Lyme !

S’agissant des rongeurs, il est important de souligner que l’écureuil de Corée (tamia), vendu comme animal de compagnie dans les animaleries, contamine huit fois plus de tiques que les rongeurs forestiers ! (lire le document ici). De nombreux propriétaires totalement inconscients continuent de les relâcher dans la nature après avoir subi quelques morsures. Résultat : on compte une dizaine de populations bien établies dans les forêts françaises, notamment en région parisienne (voir la répartition sur le site Ecureuils de France). La forêt de Sénart réunit à elle seule entre dix mille et vingt mille individus ! Il serait judicieux d’en interdire purement et simplement la vente, mais une fois encore l’intérêt économique prime sur l’intérêt général…

La logique voudrait qu’une fois mordu par une tique on se rende chez son médecin traitant pour se voir prescrire un traitement ad hoc avant que les symptômes de la maladie n’apparaissent. Seulement voilà : d’une part une morsure de tique ne signifie pas systématiquement maladie et la morsure étant indolore, elle passe souvent inaperçue. Un érythème (voir plus haut) peut apparaître de quelques heures à quelques jours après la morsure mais ce n’est pas systématique et, faute d’information, son apparition n’amène pas toujours à consulter. Voilà pourquoi de nombreux malades ignorent qu’ils sont potentiellement atteints de la maladie de Lyme.

Aux États-Unis, la maladie de Lyme un véritable fléau qui frappe 300 000 nouvelles personnes chaque année. L’épidémie est d’ampleur similaire au Canada. En Afrique, il s’agit de la deuxième cause de maladie infectieuse après le paludisme. En Allemagne, les autorités sanitaires estiment à plus d’un million le nombre de personnes touchées. Et en France pendant ce temps là, on ne dénombre que 12 à 15 000 cas chaque année. L’Institut de veille sanitaire ne relève quant à lui que 5500 cas répertoriés, suffisamment peu pour que la Borréliose de Lyme soit encore considérée comme une maladie…rare !

La raison de cette exception française tient à plusieurs causes. Tout d’abord la non remise en cause du document de référence, le consensus de 2006, qui impose aux médecins en cas de maladie de Lyme une seule antibiothérapie de 3 semaines éventuellement renouvelable. Ces règles excluent le fait que cette maladie puisse devenir chronique. En réalité, ce « consensus » reprend les termes d’un texte américain de préconisation, des informations datées de 1986 alors que la recherche évolue à vitesse grand V depuis ces dernières années.

La deuxième cause de cet aveuglement, est l’usage des deux tests de dépistage (Elisa et Western Blot) dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne sont pas fiables dans l’état de leur paramétrage. On prétend qu’il y a 30 à 55% de faux négatifs, certains pensent que seuls 5% des personnes « lymées » sont détectées par ce moyen. Le constat est simple pour le système médical: un malade qui est négatif n’est pas malade. L’internationalisation du problème rend de plus en plus difficile la position des autorités de notre pays, mais cet aveuglement reste pour le moment très dommageable. Du côté de la Suisse, on commercialise des « auto-tests » qui semblent plutôt très bien fonctionner pourvu que le protocole soit bien suivi : à lire ici.

Entre la guerre des tests, les errances thérapeutiques et le désarroi des médecins, les malades sont eux ballottés d’un diagnostic à à autre quand on ne leur répond pas que tout ça est dans leur tête. En attendant, la tique prolifère dans nos régions et colonise désormais les parcs des centre-villes.

SE PROTÉGER DES TIQUES

Avant d’aller en forêt, il est recommandé :

- de porter des vêtements longs (couvrant les bras et les jambes) et fermés (remonter les chaussettes par-dessus le pantalon),

- d’appliquer des répulsifs spécifiques contre les tiques en respectant les contre-indications. Il est important de noter que ces répulsifs sont – contre toute attente – extrêmement compliqués à trouver. Voici ci-après celui qui semble le mieux fonctionner : Anti-Brumm

En revenant d’une promenade en forêt, la morsure de tique étant indolore, il est conseiller de :

- s’inspecter minutieusement l’ensemble du corps (aisselles, plis, cuir chevelu) pour détecter la présence de tique(s),

- retirer la tique le plus rapidement possible en utilisant un tire-tic (à acheter en pharmacie ou chez un vétérinaire). Plus la tique reste fixée longtemps sur la peau, plus le risque de transmission de la bactérie augmente. N’utiliser jamais de pince à épiler ou vos doigts, idem concernant les vieilles croyances liées à l’endormissement de la tique avec de l’éther ou de l’alcool voire la brûlure avec un briquet! Toute agression de la tique, que ce soit par des produits chimiques (alcool, éther), par la chaleur (briquet, allumette), ou simplement par le fait de presser la tique avec les doigts ou une pince, peut provoquer une régurgitation de salive par la tique. Et par là-même une dissémination immédiate de l’agent infectieux… Sans compter le risque de « laisser la tête » (ou plus exactement le rostre de la tique) dans votre peau. Avec à la clé une inflammation, une infection ou la formation d’un kyste.

- désinfecter la morsure et surveiller cette zone dans les jours et semaines qui suivent.

S’agissant de vos chiens, chats et chevaux, l’inspection doit rester de mise avec si nécessaire une utilisation systématique du « tire-tic ». Personnellement j’utilise pour mes chiens un excellent collier répulsif de la marque Scalibor. Il est important de le changer régulièrement…

La revue scientifique Current Biology vient de publier le compte rendu d’une étude internationale, qui classe les animaux menacés en fonction de leurs chances de survie. Avec, tout en bas de l’échelle, quinze espèces presque condamnées, parmi lesquelles une salamandre, plusieurs grenouilles, des rongeurs et des oiseaux marins.

Il y a urgence, rappellent les scientifiques. Si de tout temps, la nature a vu des espèces disparaître tandis que de nouvelles apparaissaient, une histoire bien moins ordinaire semble avoir commencé au XXe siècle. « Le rythme de disparition est dix fois supérieur à la normale, assure la zoologue Dalia Amor Conde, première signataire de l’article. Si nous ne faisons rien, nous allons vers une sixième extinction massive. »

Encore faut-il savoir ce que nous pouvons faire. Qui sauver et à quel prix ? L’équipe – constituée de chercheurs danois, anglais, américains et australiens – s’est appuyée sur la liste de 841 mammifères, reptiles, oiseaux et amphibiens les plus menacés, établie par l’ONG Alliance for Zero Extinction. Ce rassemblement d’organisations de protection animale a croisé l’ensemble des espèces inscrites sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avec celles qui se trouvent concentrées sur un seul et unique territoire.

Les scientifiques ont alors construit un « indice de chance de conservation », censé mesurer la possibilité de réussir une opération de protection. Pour cela, plusieurs critères ont été pris en compte : un premier groupe de données attachées à la protection des habitats sauvages, rassemblant les dangers de fragmentation desdits territoires, les risques d’urbanisation, la stabilité politique de la région, les mesures de protection déjà prises ou encore le coût estimé des actions à entreprendre ; et un second groupe qui évalue les possibilités d’établir des colonies en captivité : coût, mais aussi capacités d’expertise existant dans les zoos.

Pour sauver les 841 espèces, il faudrait mobiliser 1,3 milliard de dollars par an (1,2 milliard d’euros), pendant vingt ans. Beaucoup d’argent, diront les uns, surtout qu’il s’agit de pays pauvres. Pas grand-chose, à l’échelle mondiale, compte tenu de l’enjeu, diront les autres. « A lui seul, ce chiffre est intéressant, estime Florian Kirchner, chargé du programme espèces à l’UICN France. Ça peut sembler colossal, mais si on le compare par exemple aux budgets militaires, comme le font les auteurs de l’étude, ou à d’autres grands projets, c’est très relatif. Une espèce qui disparaît ne réapparaît jamais. »

« Nous considérons que la diversité est essentielle et nous aimerions tout préserver, précise Dalia Conde. Mais nous sommes aussi réalistes et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser tout perdre. »

Et l’étude, à cet égard, se révèle riche d’enseignements. Tout d’abord chez les fameuses quinze espèces les plus menacées : des amphibiens, rongeurs et oiseaux marins tout à la fois mal connus, isolés et soumis à toutes sortes de pressions. Y retrouver l’alouette de Ash ou le rat grimpeur du Chiapas n’étonnera personne : difficile, de fait, de conduire un plan de protection cohérent en Somalie ou dans une des régions les plus agitées du Mexique.

La présence de six amphibiens parmi les quinze espèces ne surprendra pas davantage les spécialistes. « Ils font face à une véritable crise, massive et accélérée, insiste Dalia Conde. Leur rythme de disparition est 45 fois supérieur à la normale. Un tiers des espèces sont menacées. Ces animaux ne sont pas charismatiques, n’intéressent pas le grand public, et ne permettent donc pas de lever des fonds pour les protéger, à l’inverse des grands mammifères. »

Les trois espèces font néanmoins l’objet de plans d’action. Avec un peu plus de cinquante individus reproducteurs recensés, l’immense albatros d’Amsterdam reste en grand danger ; il y a quelques années, la population était tombée à quinze couples. De même, le monarque de Tahiti fait l’objet de mesures de protection. Quant à l’étrange Pétrel de Bourbon, il fait lui aussi l’objet d’un programme de sauvetage. « Mais c’est très fragile, souligne Romain Julliard, chercheur en écologie de la conservation au Muséum national d’histoire naturelle. On le connaît très mal. On n’arrive à le voir que la nuit, lorsque attiré par les projecteurs, il se pose sur les terrains de football. On sait qu’il niche en montagne et qu’il est la cible des chats et des rats, mais peu d’autre chose. Alors comment faire ? Eradiquer les rats et les chats de La Réunion ? »

A l’autre extrémité du spectre, 39 % des animaux parmi les 841 espèces les plus menacées présentent une opportunité élevée de survie. Ainsi, la pipistrelle commune aurait pu figurer dans ce groupe en 2009, lorsque la sonnette d’alarme a été tirée par les zoologues australiens, assurent les chercheurs. Le gouvernement de l’île a tergiversé : le petit animal a été déclaré éteint en octobre 2012.

Alors que faire ? Faire porter l’effort sur le top 15 ou, au contraire, accepter que quelques espèces disparaissent mais agir pour sauver le plus grand nombre ?

« C’est évidemment aux responsables politiques de choisir, estime Dalia Conde. Nous leur apportons un outil pour les éclairer. Un outil qui ne prend pas en compte les aspects culturels, l’attachement à certains animaux. Mais qui doit les obliger à faire ce qui est le plus urgent : décider. » Et à titre personnel ? La scientifique hésite… « Il faut prendre une décision rationnelle. Et s’assurer qu’en tout état de cause, on disposera de tissus dans les biobanques et de spécimens dans les musées afin de continuer à les étudier. » Une façon de répondre.

Voici la liste des 15 espèces les plus menacées :

Amphibiens : la lyciandre de Beydaglari (une salamandre de Turquie), la bokermannohyla izecksohni, l’hypsiboas dulcimer et la physalaemus soaresi (trois grenouilles brésiliennes), la pseudophilautus zorro (grenouille du Sri Lanka), l’allobates juanii (grenouille de Colombie).

Oiseaux : l’alouette de Ash (Somalie), le monarque de Tahiti, le pétrel de Madère, le pétrel de Bourbon (île de la Réunion), le nésospize de Wilkins (archipel Tristan da Cunha, Royaume-Uni, Atlantique Sud), l’albatros d’Amsterdam (île d’Amsterdam, terres australes, France).

Mammifères : lophuromys eisentrauti (rat du Cameroun), rat grimpeur du Chiapas (Mexique), geomys tropicalis (gaufre mexicain).

L’animal ci-dessus est un Ili Pika (Ochotona iliensis) : un mammifère d’une vingtaine de centimètres de long qui vit dans les monts Tian, dans le nord-ouest de la Chine. Cette image a été prise pendant l’été 2014 alors que l’Ili Pika n’avait pas été photographié depuis vingt ans.

Il avait été découvert par hasard en 1983, au cours d’une recherche sur la propagation des maladies infectieuses, dans une vallée située sous la montagne Jilimalale. Deux ans plus tard, deux autres spécimens furent capturés et l’Académie des sciences de Pékin fit reconnaître l’Ili Pika comme une nouvelle espèce. Depuis, rappelle le National Geographic, seulement 24 spécimens ont été vus et enregistrés.

Selon une estimation faite en 2005, on dénombrait environ 2 000 individus, contre 2 900 au début des années 1990. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé en 2008 l’ili pika dans sa liste des espèces en danger. Une récente expédition scientifique constituée d’un groupe d’une vingtaine de volontaires, a conclu qu’il reste un millier de spécimens.

L’ili pika, comme d’autres spécimens de pikas originaires d’Amérique du Nord ou d’Europe de l’Est, vit en altitude, dans des surfaces rocheuses.

Ce singe à la tête basse, sur qui pointe une flèche bleue… est triste, à l’évidence. Mais est-ce une simple mélancolie qui le tient, ou un épisode de dépression comparable à ceux que peut connaître l’homme moderne ?

Une équipe de chercheurs chinois et américains s’est posé cette question en analysant le comportement de 1 007 macaques crabiers adultes, en captivité à Suzhou, en Chine. Dans leurs conclusions, publiées par la revue Scientific Reports, ils identifient chez une cinquantaine d’individus, soit un à deux sujets par groupe social (entre 17 et 22 individus par groupe), les signes suivants de dépression : « Posture corporelle affalée ou effondrée, baisse d’intérêt pour la nourriture et le sexe, communication et interactions avec les autres diminuées. »

Les auteurs associent ces attitudes chroniques au stress, et y voient une origine sociale. « D’une façon similaire à de nombreuses sociétés humaines modernes, des ressources limitées qui forment la base d’une compétition sociale engendrant de la pression (par exemple la nourriture ou le sexe) sont distribuées de manière inégale entre différentes classes sociales. » Et le dominé est susceptible de déprime, estiment-ils.

Le macaque crabier est un animal extrêmement sociable. Ces chercheurs avaient déjà démontré qu’en isolant un individu de son groupe, il pouvait montrer des signes similaires de dépression. Cependant, rappelle le site Discover, qui relaie l’étude, ces facteurs ne prouvent pas nécessairement la possibilité d’une maladie psychique. Pour rappel, selon le ministère de la santé, pour pouvoir parler d’une forme de dépression chez l’humain (épineuse question), il faut que ces perturbations de l’humeur soient multiples et bien caractérisées, qu’elles se manifestent de façon (quasi) permanente pendant une période supérieure à deux semaines, et qu’elles entraînent une gêne importante dans la vie affective, sociale, professionnelle de celui qui en est atteint.

Selon une enquête réalisée en 2005 par l’Institut national de la prévention et de l’éducation pour la santé, près de 8 % des Français de 15 à 75 ans ont vécu une dépression au cours des douze derniers mois précédant l’enquête et 19 % des Français de 15 à 75 ans ont vécu ou vivront une dépression au cours de leur vie.

Le cochon est sans doute l’animal le plus mal traité, le plus avili de la planète, alors que son intelligence et sa sensibilité le rapprochent considérablement de l’être humain et mériterait notre considération.

Winston Churchill aurait dit que les chiens vous regardent avec admiration, que les chats vous traitent avec dédain et que… les cochons sont nos égaux.

Intéressante remarque qui semble indiquer une ressemblance avec l’être humain. Si l’on y regarde de près, on voit chez le cochon des similarités morphologiques évidentes, mais ce que le grand politicien du vingtième siècle aura su percevoir chez l’animal, c’est plutôt une nature et un comportement d’une complexité inconnue que les éthologistes cognitivistes commencent à peine de découvrir.

L’intelligence des cochons les pousse sans doute à être des animaux très méticuleux quant à la propreté de leurs quartiers : ils construisent un espace dans lequel ils déterminent une séparation marquée des « toilettes » et de l’endroit où ils mangent. Leur sens de la vie en communauté est tout aussi intéressant. Originellement, les cochons sont des animaux grégaires qui semblent apprécier la vie sociale : ils jouent inlassablement comme des chiots, adorent les bains de boues, et sont à la recherche des rares caresses que leurs prodiguent quelques rares humains.

La plupart des gens ignorent non seulement l’extraordinaire nature de ces charmantes créatures rendues si dociles par des centaines d’années de sélection génétique, mais ils ignorent sans doute davantage les conditions de vie infâmes de ces animaux, dans les porcheries industrielles du monde entier.

Qui n’aura pas humé, à proximité de certaines porcheries industrielles la puanteur émanant des fosses où sommeillent des tonnes de déjections porcines, en attente d’un épandage printanier. Chacun de tirer les conclusions qu’il ou elle voudra des aspects esthétiques, écologiques et des nuisances que génèrent ces camps d’élevage concentrationnaire pour le voisinage.

Les cochons tout roses et joufflus de nos livres d’enfants, qui s’ébattent sur une ferme idyllique, où la basse-cour est le théâtre imaginaire des péripéties les plus innocentes et les plus joyeuses, ne ressemblent en rien aux antichambres de la mort inventées par l’élevage industriel. Quelle tristesse de voir ces cochons partir dans ces camions lugubres vers leur sinistre destinée. Récemment, sur l’autoroute, je me suis autorisé à tourner le regard vers l’un d’entre eux. Nous nous regardions, roulant chacun de notre côté à 100 km/h. Qui de nous deux était le plus hagard ? Étrange rencontre d’un matin brumeux et froid qui me fit penser que l’homme est plus animal que la bête. Nous nous fixions et son regard m’a définitivement convaincu qu’une conscience animale existe.

De retour chez moi, j’ai pris le temps nécessaire à mieux comprendre l’intelligence du cochon pour être capable d’en livrer une image fidèle, le jour venu, à ma fille Garance…

Quelle surprise de lire le résultat des récentes études des chercheurs de l’Université de Cambridge puisque ceux-ci ont parfaitement démontré que le cochon a conscience de sa propre existence, tout comme certains grands singes (chimpanzé, orang-outan), éléphants, dauphins, perroquets, pies et consorts.

L’étude, dirigée par Donald Broom, de l’Université de Cambridge, a d’abord consisté à confronter les cochons pendant cinq heures, par groupes de deux, à leur image reflétée dans un miroir. Dans un premier temps, ils ont cru être face à un congénère, l’un d’eux a même chargé son reflet ! Mais là où un gorille ou un chat aurait continué à prendre ce reflet pour un intrus, nos cochons ont progressivement fait de petits mouvements, découvrant que c’était bien d’eux qu’il s’agissait - une prise de conscience qui n’intervient chez l’être humain qu’entre 12 et 18 mois.

Lors de la deuxième étape de l’étude – qu’un enfant de 3 ans peinerait à réussir – les bêtes ont été confrontées au reflet d’une mangeoire. Ayant préalablement pu se familiariser avec le miroir, elles ne sont pas tombées dans le panneau : il leur a fallu moins de 30 secondes pour découvrir la supercherie et se diriger vers la vraie mangeoire. En revanche, les cochons qui n’ont pas été préparés à cette épreuve l’ont manquée. Preuve qu’ils sont capables d’évaluer une situation et d’adapter leur comportement.

Enfin, durant la troisième phase, une marque a été faite sur le front des cochons. Mais, contrairement au chimpanzé, à l’orang-outan et au dauphin, le cochon n’a pas tenté de l’enlever. Un scientifique a émis l’hypothèse que si les cochons n’ont pas réagi, c’est parce qu’ils sont habitués à être marqués par l’homme durant leur élevage.

Toujours est-il que cette surprenante étude va dans le sens de recherches précédemment effectuées à l’Université d’Etat de Pennsylvanie. Les cochons avaient cette fois été placés devant un…jeu vidéo ! Manette en bouche, ils se sont immédiatement familiarisés avec cet univers virtuel, où on leur demandait de diriger une balle sur la partie bleue de l’écran en échange d’une récompense comestible. A ce petit jeu, certains chimpanzés ont été plus longs à la détente, alors qu’il a fallu un an d’apprentissage à un chien accompagné d’un dresseur.

Une tête bien faite et bien remplie, car le cerveau du plus malin des animaux « de ferme » est structurellement proche du nôtre, même s’il est nettement plus petit.

D’ailleurs, à y regarder d’un peu plus près, les similitudes entre le cochon, domestiqué il y a près de 10 000 ans, et l’homme sont troublantes. Outre le fait qu’il partage avec nous 95 % d’ADN, son anatomie est réputée être la plus proche de la nôtre. On fait donc malheureusement souvent appel à lui en médecine. Sa peau – la seule avec celle de l’homme sujette aux coups de soleil – est notamment utilisée pour les greffes et son insuline pour le diabète. Et les grandes analogies des deux systèmes digestifs font l’objet de nombreuses recherches.

En France, l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) étudie sur le cochon aussi bien l’obésité humaine que la nutrition des nouveau-nés. On sait même greffer des organes porcins sur l’homme. Une truie peut être mère porteuse d’un embryon humain le temps d’une opération chirurgicale, comme cela a été le cas au Canada…

Il y a environ 4 ans, je vous recommandais la lecture de l’ouvrage « Le Cochon qui Chantait à la Lune » (voir ici), et bien à nouveau, je vous invite à lire cet incroyable recueil qui vous éclairera certainement un peu plus sur le monde animal qui vous entoure. Faites moi confiance, ce livre est une ode à l’intelligence.

Adopter un animal est un acte fort.

Vous aurez le sentiment d’avoir accompli un acte utile en adoptant un animal qui patiente dans une structure d’accueil plutôt qu’en achetant votre chien ou votre chat dans un élevage ou dans une animalerie. L’origine des animaux peut se révéler, dans ces dernières, douteuse car parfois issue de trafic. Pour ne encourager, même indirectement, ce véritable fléau, rendez-vous dans les refuges où l’origine et l’histoire des pensionnaires sont souvent connues par leur personnel.

Lui offrir son droit au bonheur et le voir s’épanouir dans votre foyer vous procureront des joies immenses.

Un animal adopté, une fois en confiance, vous sera éternellement reconnaissant du geste que vous aurez fait envers lui, et il sera d’autant plus proche de vous. Vous allez créer un lien tout à fait spécial avec votre animal.

Bien souvent, le fait d’ouvrir votre cœur et votre foyer à un « orphelin » jettera les bases d’une relation extrêmement intense. Autre avantage non négligeable : la majorité des chiens de plus d’un an sont propres, savent s’asseoir et obéissent au rappel (action de revenir vers le maître à son signal).

Adopter un chien ou un chat, c’est accepter d’avoir des frais. Notamment les frais d’entretien quotidien de l’animal : nourriture, vétérinaire, toilettage… Un coût non négligeable, qui doit être anticipé. Ne pas hésiter à faire une estimation annuelle de ce que cela va vraiment coûter.

Lors de l’adoption, vous devrez régler une contribution au refuge. Elle permet de responsabiliser le futur maître et ainsi empêcher toute adoption compulsive ; elle couvre la vaccination et l’identification de l’animal, parfois la stérilisation. Ne pas oublier que de nombreux refuges fonctionnent sans subvention ni aide financière et que les frais d’adoption permettront de prendre également soin de nouveaux pensionnaires.

De très nombreux refuges, dont certains soutenus par la Fondation 30 Millions d’Amis, proposent des chiens et des chats à adopter. Le mieux est de trouver un refuge près de chez soi : cela permettra, le cas échéant, de maintenir des liens avec le personnel du refuge qui peut vous prodiguer des conseils et assurer un suivi personnalisé les premières semaines qui suivent l’adoption.

Leurs coordonnées sont répertoriées dans les annuaires et chez les vétérinaires et de nombreux refuges disposent de leur site Internet et/ou de leur page Facebook.

Laissez un commentaire