La ville suédoise de Vaexjoe (ou Växjö) s’affiche comme étant la « ville la plus verte d’Europe » ou presque.

Située en bordure des forêts du sud du pays, elle se chauffe grâce à la mousse et aux pommes de pin et les transports en commun utilisent les déchets alimentaires comme carburant. Située dans le sud de la Suède, la ville de Växjö et ses 60.000 habitants sortent aujourd’hui de l’anonymat en s’affichant clairement comme faisant partie des villes les plus écologiques du continent. Un titre qui n’est pas rien dans un pays où le chauffage est nécessaire pendant de longs mois…

Tout d’abord, la commune a e,entrepris le nettoyage des lacs qui l’entourent. Les élus ont réalisé dans les années 60 que si la ville devait connaître un essor, il fallait nettoyer les lacs. Ils avaient été pollués par l’industrie drapière au XVIIIe siècle, puis par l’expansion de la ville. Ainsi, même le lac Trummen, connu pour l’odeur pestilentielle qui s’en dégageait, est aujourd’hui réhabilité de sorte qu’il est possible de s’y baigner.

Dans les années 90, le conseil municipal de Vaexjoe s’est ensuite attaqué au carburant et au chauffage (très énergivore dans les pays scandinaves) en projetant d’abandonner les hydrocarbures avant 2030.

A l’époque, il prévoit également de diminuer de moitié les émissions de dioxyde de carbone d’ici aux années 2010. Un secret : les forêts de pins Pari tenu ! Vingt ans plus tard, le CO2 émis par la ville est quasiment le taux le plus faible d’Europe avec 2,7 tonnes par habitant et par an et il est de 50% de moins que la moyenne suédoise, pourtant déjà basse.

Pour arriver à ce tour de force, Vaexjoe exploite intelligemment son environnement naturel : ses forêts de pins. Ainsi, la ville se chauffe à la biomasse en utilisant les déchets produit par l’industrie forestière locale. Toute la ville est donc alimentée par un réseau urbain via une chaudière centrale qui chauffe 90% des habitations, fournit 40% de l’électricité et délivre de l’eau chaude à l’ensemble des maisons. Il s’agit d’une énergie totalement renouvelable. Les forêts suédoises en produisent plus qu’ils n’en prennent et ils renvoient la cendre pour fertiliser la forêt ! Les filtres qui équipent la centrale permettent de limiter les émissions de CO2 à 20 fois en dessous des limites autorisées.

Par ailleurs, côté transports en commun, les bus roulent au biogaz d’origine locale, produit en recyclant les déchets alimentaires et ceux des égouts. La collecte des déchets organiques organisée par la mairie a remporté l’adhésion de 60% des foyers, le tout en échange d’une diminution de la taxe d’ordures ménagères.

Mais Vaexjoe ne se repose pas sur ses lauriers et continue à œuvrer en ce sens. En effet, la municipalité encourage actuellement la conversion de terres agricoles en culture biologique et la réduction de la consommation de papier. Privilégier les vélos et le bus, mais la voiture reste incontournable pour des raisons facilement compréhensibles…

Chaque année, le couperet tombe un peu plus tôt : la totalité des ressources que la planète est en mesure de renouveler en un an a désormais été consommée. A compter de jeudi et jusqu’au 31 décembre, l’humanité est donc en situation de dette écologique.

Il faudrait 1,6 planète pour subvenir à nos besoins.Ce « jour du dépassement » ou « overshoot day » en anglais, qui tombe donc cette année le 13 août, était intervenu l’année dernière le 17 août, selon l’ONG Global Footprint Network, qui dresse ce bilan chaque année, en prenant en compte l’empreinte carbone, les ressources consommées pour la pêche, l’élevage, les cultures, la construction ainsi que l’eau. Pour subvenir aux besoins actuels de l’humanité, il faudrait 1,6 planète.

Un retour en arrière permet de se rendre compte du décalage croissant entre notre consommation et les ressources disponibles sur la planète : en 1970, le « jour du dépassement » n’était survenu que le 23 décembre. Sa date n’a cessé de régresser : 3 novembre en 1980, 13 octobre en 1990, 4 octobre en 2000, 3 septembre en 2005, 28 août en 2010. Pour 2015, huit mois auront suffit à l’humanité « pour consommer toutes les ressources naturelles renouvelables que la Terre peut produire en un an », une indication claire que le processus d’épuisement des ressources naturelles s’accélère… Selon Global Footprint Network, il faudrait 1,6 planète pour subvenir aux besoins actuels de l’humanité.

Pour Pierre Cannet, responsable énergie et climat au WWF France, et cela illustre le rythme incroyable et non durable du développement mondial.

« Nous sommes sur une mauvaise pente. D’ici à 2030, on risque d’arriver à une surconsommation en juin », estime-t-il, exprimant cependant l’espoir que des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO2 permettront de repousser la date du fameux overshoot day…

Les sénateurs français de la commission développement durable ont retiré l’interdiction de la chasse à la glu du projet de loi pour la biodiversité tel qu’il était sorti de l’Assemblée nationale en première lecture.

Pour rappel, ce type de chasse consiste à enduire des tiges de bois (arbres, arbustes ou buissons) d’une substance collante, sur laquelle des oiseaux, attirés par le chant des appelants (des oiseaux en cages), viennent s’engluer et sont retenus prisonniers.

Les adeptes de cette chasse traditionnelle pratiquée dans cinq départements du Sud-Est prétendent capturer des grives, mais tuent en réalité dans des conditions particulièrement cruelles, des dizaines de milliers de petits oiseaux appartenant à des espèces protégées, tels que mésanges, rouges-gorges, accenteurs, qui se collent eux-aussi à ces pièges visqueux (gluaux) bien qu’ils ne leur soient pas destinés.

L’impossibilité de prévenir la capture d’espèces autres que les grives donne aux gluaux un caractère non sélectif et en fait un mode de chasse prohibé par l’article 8 de la directive « dite Oiseaux » sur la conservation des oiseaux sauvages.

L’Espagne a d’ailleurs été condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour l’emploi des gluaux et la France fait l’objet d’un recours déposé par l’ASPAS (Association pour la Protection des Animaux Sauvages) auprès de la Commission Européenne.

Toutefois, il y a fort à faire dans ce domaine et la chasse à la glu est loin d’être la seule pratique non sélective et barbare ayant cours sur notre territoire…

Tous les arguments sont bons pour les lobbyistes de ces pratiques cruelles, y compris celle du Sénateur Jean-Yves Roux qui prétend par exemple que la chasse à la glu permet d’entretenir les forêts méditerranéennes ! Le lobby de la chasse fait une fois de plus la démonstration de sa capacité à agir au détriment de la biodiversité terrestre.

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) va agir dans les prochains mois pour faire réintroduire cette interdiction dans le texte à l’occasion de son examen en deuxième lecture au début de l’année prochaine. Comme nous, n’hésitez pas à écrire à votre Député afin de lui dire que vous serez attentif à sa position.

Modèle de courrier

Madame, Monsieur le Député,

À l’issue de son examen en première lecture par l’Assemblée Nationale en mars dernier, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, comportait deux dispositions de bon sens pour le respect élémentaire de la faune sauvage :

Le premier (article 68 quater), visait à mettre fin à la chasse des mammifères pendant la période de reproduction et de dépendance des jeunes.

Le deuxième (article 68 quinquies) visait à interdire la chasse à la glu ou la colle, pratique barbare, qui capture indifféremment tous les petits oiseaux qui subissent une véritable torture durant des heures.

Sous la pression de quelques lobbies non représentatifs de la société française du 21ème siècle, et sous prétexte de « tradition », les Sénateurs de la commission développement durable ont supprimé ces deux dispositions lors de l’examen du texte en juillet dernier.

Le projet de Loi va revenir devant l’Assemblée nationale en deuxième lecture, vraisemblablement en début d’année prochaine. Nous tenons à ce que vous sachiez que nous serons très attentifs à ce que vous réintroduisiez ces deux dispositions dans la loi. Nous suivrons votre propre vote et en tiendrons compte lors des prochaines échéances électorales, au-delà de toute appartenance politique.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Député, l’assurance de notre considération.

Le long d’une allée plongée dans la pénombre, c’est une succession de cages, sur plusieurs niveaux et à perte de vue. A l’intérieur des enclos grillagés, des poules, souvent déplumées, se bousculent dans des espaces exigus, qui surplombent de quelques centimètres seulement des amas de fientes. Mais le pire, ce sont peut-être ces cadavres en décomposition qui gisent au milieu des autres gallinacées. Dans une enquête vidéo diffusée par l’association des défense des animaux L214, on y révèle les conditions d’élevage « sordides et non conformes aux réglementations » qui règnent dans plusieurs exploitations de poules pondeuses fournissant la marque U.

Les images proviennent d’une enquête menée plusieurs mois dans trois élevages en batterie situés dans le Morbihan, en Bretagne. Dans chacun, deux hangars accueillent près de 100 000 poules, soit une taille d’exploitation moyenne en France. Les gallinacés y sont enfermés 68 semaines durant, depuis l’âge de 18 semaines jusqu’à leur réforme, sans jamais voir la lumière du jour ou sentir l’air extérieur. Seule activité : pondre des œufs (à raison de deux tous les trois jours), réceptionnés par un tapis mécanique.

« Les conditions d’élevage que nous avons observées contreviennent aux besoins élémentaires des animaux et enfreignent la réglementation européenne : la plupart des cages présentent des nids non conformes et ne sont pas dotées de grattoirs », dénonce Sébastien Arsac, chargé de campagne de L214.

La directive européenne relative à la protection des poules pondeuses, adoptée en 1999 mais seulement entrée en vigueur en 2012, prévoit des aménagements des élevages censés mieux répondre aux besoins comportementaux des gallinacés, dans une prise en compte accrue du bien-être animal : les poules doivent disposer d’un espace vital d’au moins 750 cm2 (soit à peine plus qu’une feuille A4) et se mouvoir dans des cages de 20 à 60 individus. Un nid doit y être aménagé, ainsi qu’un perchoir et une litière permettant le picotage et le grattage.

Pour tout nid, les cages des élevages bretons incriminés possèdent des lamelles en plastique orange pendant du haut de l’enclos, censées délimiter un espace séparé qui n’en est pas vraiment un. « Le sol de ces espaces est grillagé, comme dans le reste de la cage, alors que c’est interdit par la directive européenne », relève Sébastien Arsac. Si les perchoirs sont bel et bien présents – installés à 2 cm du sol –, manque la litière pour se faire les griffes. « Or, les poules ont un besoin essentiel de gratter, picorer, rechercher la nourriture », note le chargé de campagne.

Quant à la sensible question de la densité des cages, impossible de déterminer si la réglementation est respectée. « Aujourd’hui, les cages comptent entre 50 et 60 poules. On ne peut pas toutes les compter ni mesurer les enclos », assure Sébastien Arsac. Dans un rapport d’octobre 2013, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux du ministère de l’agriculture estime que les règles de densité ne sont pas respectées et recommande la mise en place de contrôles.

« Nous demandons aux magasins U, qui sont approvisionnés par ces trois fermes, d’abandonner les œufs d’élevages en batterie et de passer à ceux de plein air, appelle Sébastien Arsac. Il est important que les supermarchés prennent leurs responsabilités et envoient un message, à un moment de prise en compte du bien-être animal dans l’acte d’achat. » Les magasins U ne sont évidemment pas les seuls concernés. En avril 2013, Monoprix est devenue la première et unique enseigne française à cesser de vendre des œufs de batterie sous sa marque de distributeur.

Du côté des magasins U, la réponse est tranchée : « Nous ne pouvons pas arrêter les œufs en batterie car nous faisons du commerce de masse, rétorque le groupe. La production française d’œufs de plein air est insuffisante et nous n’allons pas demander à une filière avicole en difficulté de changer de mode de production. Enfin, du côté des consommateurs, le prix compte aussi. Nous n’avons pas à choisir pour nos clients. »

Les consommateurs, justement, penchent de plus en plus du côté des poules élevées en liberté. Dans un sondage OpinionWay publié mercredi, 84 % des Français se disent favorables à la suppression dans les supermarchés des œufs de poules élevées en cage. Ils sont également 90 % à se montrer favorables à l’interdiction des élevages en batterie.

Cette évolution des mentalités s’est déjà fait sentir : en France, premier producteur européen d’œufs (avec 12 milliards de coquilles !), 68 % des 47 millions de poules pondeuses sont aujourd’hui élevées en cage contre 80 % en 2012 – les autres étant élevées à 25 % en bâtiments avec accès au plein air et à 7 % au sol sans accès au plein air. Paris reste toutefois à la traîne de ses voisins européens, qui enregistrent une moyenne de 58 % d’élevages en batterie.

Des obstacles persistent encore à ces changements de pratique des consommateurs : le prix, bien évidemment – même si L214 a calculé un « surcoût de moins d’un euro par mois » par personne en cas de passage d’œufs de batterie à ceux de plein air. Ensuite, la méconnaissance du code situé sur la coquille de l’œuf qui indique son origine (s’il commence par 0, il s’agit d’élevage bio, par 1, de plein d’air, par 2, au sol, et par 3, en batterie). Enfin, les leurres du marketing qui indique « œufs frais » sur l’étiquette pour des œufs élevés en batterie.

Surtout, seulement un tiers de la production d’œufs est vendue en coquille aux consommateurs. Le deuxième tiers est écoulé en restauration hors domicile tandis que le troisième est destiné à l’agroalimentaire (pour être transformé en pâtes alimentaires ou en pâtisserie). A moins d’acheter du bio, qui bannit les élevages en batterie, il s’avère alors quasi-impossible de tracer l’origine de l’œuf… et de sa poule.

En cas de doute lors d’achat d’oeufs, relisez cette importante note d’information : http://www.l214.com/marquage-etiquetage-oeuf

Un ouvrage à mettre dans tous les mains… pour l’immense plaisir de lecture qu’il procure. Bien que l’approche soit scientifique, le style de l’auteur est clair, simple et particulièrement imagé : les animaux ont des émotions et les expriment.

Un ouvrage à mettre dans tous les mains… pour l’immense plaisir de lecture qu’il procure. Bien que l’approche soit scientifique, le style de l’auteur est clair, simple et particulièrement imagé : les animaux ont des émotions et les expriment.

Leur langage est différent de celui des humains mais il suffit de se donner la peine de les observer pour être bouleversé.

Tous ceux et celles ayant un chat, un chien ou n’importe quel autre animal domestique à la maison, ne peuvent nier cette évidence.

Un animal peut souffrir, peut être heureux, peut avoir besoin de tendresse, peut faire preuve de solidarité, peut être en deuil…

Bien sûr, c’est un sujet qui me touche profondément et mon avis sur cet ouvrage est certainement biaisé dans la mesure où je n’ai pas attendu de le lire pour être profondément convaincu de l’existence des émotions des animaux.

L’auteur Marc Bekoff nous apporte des éléments scientifiques précieux permettant d’avoir une base argumentaire solide face aux sceptiques. Beaucoup d’exemples, d’anecdotes, de références et d’expériences sont relatés. La lecture de ce livre nous rend heureux puis malheureux d’une page à l’autre, émerveillé par les comportements des animaux entre eux (l’histoire de Babyl, éléphant du Kenya) puis triste à en pleurer à cause de la souffrance née de leur rencontre avec les hommes (l’histoire de Jasper, ours noir de Chine).

Ce livre aurait plutôt dû être intitulé « Comment l’étude des émotions des animaux m’a amené à prendre leur défense » . Oui, c’est vrai l’auteur est engagé, son discours n’est pas neutre comme on pourrait le lire dans un manuel de biologie. Toutefois, c’est de manière générale que le postulat de départ doit être reconsidéré, pourquoi admettre en premier lieu que les animaux non pas d’émotion plutôt que l’inverse ? Pourquoi ne nous positionnons pas de façon à faire le moins souffrir possible ? Le premier postulat rend possible les expériences, vivisections et autres atrocités, le second imposerait un respect systématique de la vie.

En bref, un livre précieux, proposant une analyse pertinente remplie d’exemples concrets et de références, qui nous poussent à méditer sur la place des animaux dans notre société et du rapport animal-humain.

Souvent montrée du doigt pour son rôle dans l’érosion de la biodiversité, l’agriculture intensive n’est pas seule en cause dans la raréfaction des insectes pollinisateurs. Les jardiniers du dimanche ont aussi une part de responsabilité…

C’est, en substance, le résultat de travaux de chercheurs français, publiés dans la dernière édition de la revue Biological Conservation, qui montrent pour la première fois que l’utilisation par les particuliers de pesticides – insecticides et herbicides – peut avoir des effets négatifs « à grande échelle » sur les papillons et les bourdons. A l’inverse, et de manière surprenante, d’autres produits phytosanitaires semblent avoir un effet positif sur ces deux groupes.

Pour parvenir à ces résultats, Benoît Fontaine, du Muséum national d’histoire naturelle, et Audrey Muratet, de l’Observatoire de la biodiversité urbaine de Seine-Saint-Denis, ont utilisé les données d’observation des jardiniers amateurs eux-mêmes. « Il y a déjà eu de nombreux travaux traitant de l’impact sur la biodiversité des pesticides utilisés en agriculture, explique Benoît Fontaine. Conduire le même genre d’étude dans les jardins privés est plus problématique, car nous n’avons pas accès à ces terrains. »

Pour éviter des déclarations par trop incertaines, les quantités épandues ne sont pas renseignées. Ensuite, les observateurs bénévoles transmettent régulièrement des informations sur le nombre et la diversité des bourdons et des papillons rencontrés dans leur jardin. Les données générées sont étonnamment fiables. Par exemple, disent les chercheurs, la distribution géographique ou saisonnière de certaines espèces se retrouve dans les observations de ces milliers de bénévoles.

Le principal résultat est que, même dans le cadre d’une utilisation privée, l’usage d’insecticides réduit les populations de bourdons et les papillons. Ce qui n’est pas étonnant, de nombreuses études ayant montré en milieu agricole des effets sur le comportement, l’orientation, la fertilité et la mortalité des insectes pollinisateurs.

« L’effet produit est significatif », dit cependant M. Fontaine, ajoutant que l’échantillon des citoyens-observateurs de Vigie Nature biaise probablement le résultat. « Les bénévoles qui participent sont déjà sensibilisés aux problématiques de la biodiversité et on peut légitimement penser qu’ils utilisent moins de pesticides que la moyenne », précise-t-il. L’effet réel, sur l’ensemble des jardins privés de France, est donc sans doute supérieur à celui détecté par les chercheurs.

Autre résultat, moins évident : celui d’un effet négatif des herbicides. « Ces produits ne sont pas utilisés contre les insectes, mais ils réduisent la diversité végétale dans les jardins, dont profitent les bourdons et les papillons », explique le biologiste.

De manière bien plus inattendue, les résultats montrent aussi que les fongicides, la bouillie bordelaise – un fongicide utilisé en agriculture biologique – notamment ou encore les anti-limaces ont un effet positif sur les deux groupes de pollinisateurs étudiés. « Le mécanisme que nous proposons pour expliquer ce phénomène est que les plantes qui sont protégées des agressions des champignons, des limaces, etc., peuvent consacrer plus d’énergie à la production de nectar et qu’elles sont donc plus attractives pour les bourdons et les papillons », dit M. Fontaine. Cela ne donne pas pour autant un blanc-seing à ces produits. « De nombreux travaux, précise le chercheur, montrent que certains d’entre eux peuvent avoir un effet néfaste sur la faune des sols », qui n’est pas moins indispensable au fonctionnement des écosystèmes que les pollinisateurs.

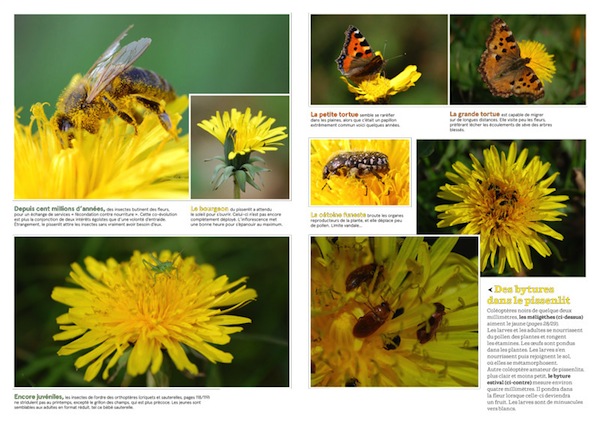

Conçu comme un véritable documentaire audiovisuel, « La nature en bord de chemin » est un ouvrage qui se lit comme une visite guidée à travers les terroirs et les saisons, et ce au travers de plus de 700 photos.

Plantes, petites et grosses bêtes, animaux sauvages et domestiques, tout ce qu’un promeneur peut rencontrer est exploré par un système de plans généraux et rapprochés d’un même lieu. Haie, touffe d’ortie, pré aux vaches, village, prairie fleurie, flaque d’eau, ronces, talus…

Pour découvrir la vie cachée des abeilles solitaires, le comportement des oiseaux, les stratégies des végétaux, la beauté des orchidées sauvages, le vol des rapaces de jour et de nuit, les jeux des renardeaux.

Un ouvrage au langage accessible pour une nature accessible, un grand bol d’air pur, un livre qui fait du bien !

A travers de magnifiques photographies et des textes captivants, le lecteur va pouvoir porter un nouveau regard sur ce qui l’entoure lors de ses balades en plein air.

Lien vers le site internet de l’éditeur : ici.

La maladie de Lyme encore appelée « Borréliose de Lyme » est une maladie infectieuse bactérienne transmise à l’homme et de nombreux animaux (chiens, chats et chevaux notamment) par morsure de tiques.

La maladie se manifeste au stade primaire par une lésion cutanée autour de la morsure : on parle d’érythème migrant. Sans traitement, elle peut évoluer vers un stade secondaire avec des manifestations neurologiques (allant jusqu’à la paralysie), articulaires (arthrite), ou plus rarement cardiaques. Rapidement diagnostiquée, cette maladie est facile à guérir (traitement par antibiotiques). Inversement, lorsqu’elle est installée, le traitement est long et délicat.

L’origine du mot « Lyme » tire son nom de la ville américaine de Lyme dans l’état du Connecticut où la maladie a été suspectée en 1975 (bien qu’elle ait été décrite en Europe dès 1910). Des dizaines d’enfants du village de Lyme sont ainsi atteints d’arthrite rhumatoïde de façon inexpliquée. Des épidémiologistes dépêchés sur place mettent en évidence une maladie infectieuse mais ne font pas encore le rapport avec la tique. Il faudra attendre les années 1980 pour que de véritables progrès soient réalisés en la matière…

La maladie de Lyme est extrêmement complexe et peut prendre l’allure de multi-pathologies tout en étant à l’origine de maladies aussi différentes que la sclérose en plaques, la fibromyalgie, l’arthrite rhumatoïde et bien d’autres encore. De très nombreux patients souffrent souvent de fatigues chroniques et de difficultés multiples cognitives engendrant des difficultés significatives de concentration. C’est une maladie méconnue du public, sous-estimée des autorités sanitaires, mal diagnostiquée et mal traitée. La maladie de Lyme est une menace absolue qui pourrait bien se révéler comme « la » pandémie de ce début du XXIe siècle.

Les activités conduisant à des contacts avec les tiques représentent le principal facteur de risque de survenue de la maladie : travaux agricoles et promenades en forêt. La prévalence est également forte chez les chasseurs (15 % d’entre eux ont été en contact avec les germes infectieux) et la maladie de Lyme est considérée comme une maladie professionnelle chez les forestiers.

Ces tiques sont minuscules (pas plus grosse qu’une tête d’épingle), si bien qu’on ne les voit pas toujours lors d’une promenade en campagne ou en forêt. Elles sont capables de franchir des distances de plusieurs mètres pour venir piquer un mollet, se laisser tomber sur un crâne découvert ou glisser dans un T-shirt. La tique peut rester à l’affût durant plusieurs jours sur les hautes herbes ou dans les sous-bois en attendant sa proie. Une fois sur vous, elle plante son rostre dans votre peau pour y sucer votre sang. La morsure est indolore car la tique injecte un léger anesthésiant…

En quelques jours, gorgée de sang, la tique peut devenir aussi grosse qu’une cacahuète. Une grande partie des tiques abritent des bactéries pathogènes appelées Borrelia qu’ils transmettent à l’Homme ou à l’animal par le biais de la salive.

La Borrelia est une bactérie extraordinaire : la plus intelligente que l’on connaisse à ce jour. Elle déjoue tous les pièges, se déplace plus vite que les globules blancs, se camoufle dans notre ADN, mute pour devenir invisible à notre système immunitaire qu’elle leurre en modifiant ses protéines de surface. Elle va même se cacher dans les cellules de l’organisme ou derrière les yeux pour échapper aux antibiotiques. Cette merveille de la biologie est un micro-démon qui libère des toxines dévastatrices, notamment lorsqu’elles sont diffusées dans notre système neurologique.

De nombreux animaux hébergent les Borrelia : des rongeurs (mulots, campagnols), des écureuils, des daims et autres cervidés, des ours, des lièvres, des ratons laveurs ainsi que des oiseaux qui ont tous comme point commun le fait d’être porteurs de tiques. Les tiques vivent en moyenne trois ans. Une fois qu’elles sont infectées, elles le restent durant toute leur vie. Un véritable cycle infernal qui une fois en contact avec l’être humain transmet aisément la maladie de Lyme !

S’agissant des rongeurs, il est important de souligner que l’écureuil de Corée (tamia), vendu comme animal de compagnie dans les animaleries, contamine huit fois plus de tiques que les rongeurs forestiers ! (lire le document ici). De nombreux propriétaires totalement inconscients continuent de les relâcher dans la nature après avoir subi quelques morsures. Résultat : on compte une dizaine de populations bien établies dans les forêts françaises, notamment en région parisienne (voir la répartition sur le site Ecureuils de France). La forêt de Sénart réunit à elle seule entre dix mille et vingt mille individus ! Il serait judicieux d’en interdire purement et simplement la vente, mais une fois encore l’intérêt économique prime sur l’intérêt général…

La logique voudrait qu’une fois mordu par une tique on se rende chez son médecin traitant pour se voir prescrire un traitement ad hoc avant que les symptômes de la maladie n’apparaissent. Seulement voilà : d’une part une morsure de tique ne signifie pas systématiquement maladie et la morsure étant indolore, elle passe souvent inaperçue. Un érythème (voir plus haut) peut apparaître de quelques heures à quelques jours après la morsure mais ce n’est pas systématique et, faute d’information, son apparition n’amène pas toujours à consulter. Voilà pourquoi de nombreux malades ignorent qu’ils sont potentiellement atteints de la maladie de Lyme.

Aux États-Unis, la maladie de Lyme un véritable fléau qui frappe 300 000 nouvelles personnes chaque année. L’épidémie est d’ampleur similaire au Canada. En Afrique, il s’agit de la deuxième cause de maladie infectieuse après le paludisme. En Allemagne, les autorités sanitaires estiment à plus d’un million le nombre de personnes touchées. Et en France pendant ce temps là, on ne dénombre que 12 à 15 000 cas chaque année. L’Institut de veille sanitaire ne relève quant à lui que 5500 cas répertoriés, suffisamment peu pour que la Borréliose de Lyme soit encore considérée comme une maladie…rare !

La raison de cette exception française tient à plusieurs causes. Tout d’abord la non remise en cause du document de référence, le consensus de 2006, qui impose aux médecins en cas de maladie de Lyme une seule antibiothérapie de 3 semaines éventuellement renouvelable. Ces règles excluent le fait que cette maladie puisse devenir chronique. En réalité, ce « consensus » reprend les termes d’un texte américain de préconisation, des informations datées de 1986 alors que la recherche évolue à vitesse grand V depuis ces dernières années.

La deuxième cause de cet aveuglement, est l’usage des deux tests de dépistage (Elisa et Western Blot) dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils ne sont pas fiables dans l’état de leur paramétrage. On prétend qu’il y a 30 à 55% de faux négatifs, certains pensent que seuls 5% des personnes « lymées » sont détectées par ce moyen. Le constat est simple pour le système médical: un malade qui est négatif n’est pas malade. L’internationalisation du problème rend de plus en plus difficile la position des autorités de notre pays, mais cet aveuglement reste pour le moment très dommageable. Du côté de la Suisse, on commercialise des « auto-tests » qui semblent plutôt très bien fonctionner pourvu que le protocole soit bien suivi : à lire ici.

Entre la guerre des tests, les errances thérapeutiques et le désarroi des médecins, les malades sont eux ballottés d’un diagnostic à à autre quand on ne leur répond pas que tout ça est dans leur tête. En attendant, la tique prolifère dans nos régions et colonise désormais les parcs des centre-villes.

SE PROTÉGER DES TIQUES

Avant d’aller en forêt, il est recommandé :

- de porter des vêtements longs (couvrant les bras et les jambes) et fermés (remonter les chaussettes par-dessus le pantalon),

- d’appliquer des répulsifs spécifiques contre les tiques en respectant les contre-indications. Il est important de noter que ces répulsifs sont – contre toute attente – extrêmement compliqués à trouver. Voici ci-après celui qui semble le mieux fonctionner : Anti-Brumm

En revenant d’une promenade en forêt, la morsure de tique étant indolore, il est conseiller de :

- s’inspecter minutieusement l’ensemble du corps (aisselles, plis, cuir chevelu) pour détecter la présence de tique(s),

- retirer la tique le plus rapidement possible en utilisant un tire-tic (à acheter en pharmacie ou chez un vétérinaire). Plus la tique reste fixée longtemps sur la peau, plus le risque de transmission de la bactérie augmente. N’utiliser jamais de pince à épiler ou vos doigts, idem concernant les vieilles croyances liées à l’endormissement de la tique avec de l’éther ou de l’alcool voire la brûlure avec un briquet! Toute agression de la tique, que ce soit par des produits chimiques (alcool, éther), par la chaleur (briquet, allumette), ou simplement par le fait de presser la tique avec les doigts ou une pince, peut provoquer une régurgitation de salive par la tique. Et par là-même une dissémination immédiate de l’agent infectieux… Sans compter le risque de « laisser la tête » (ou plus exactement le rostre de la tique) dans votre peau. Avec à la clé une inflammation, une infection ou la formation d’un kyste.

- désinfecter la morsure et surveiller cette zone dans les jours et semaines qui suivent.

S’agissant de vos chiens, chats et chevaux, l’inspection doit rester de mise avec si nécessaire une utilisation systématique du « tire-tic ». Personnellement j’utilise pour mes chiens un excellent collier répulsif de la marque Scalibor. Il est important de le changer régulièrement…

La revue scientifique Current Biology vient de publier le compte rendu d’une étude internationale, qui classe les animaux menacés en fonction de leurs chances de survie. Avec, tout en bas de l’échelle, quinze espèces presque condamnées, parmi lesquelles une salamandre, plusieurs grenouilles, des rongeurs et des oiseaux marins.

Il y a urgence, rappellent les scientifiques. Si de tout temps, la nature a vu des espèces disparaître tandis que de nouvelles apparaissaient, une histoire bien moins ordinaire semble avoir commencé au XXe siècle. « Le rythme de disparition est dix fois supérieur à la normale, assure la zoologue Dalia Amor Conde, première signataire de l’article. Si nous ne faisons rien, nous allons vers une sixième extinction massive. »

Encore faut-il savoir ce que nous pouvons faire. Qui sauver et à quel prix ? L’équipe – constituée de chercheurs danois, anglais, américains et australiens – s’est appuyée sur la liste de 841 mammifères, reptiles, oiseaux et amphibiens les plus menacés, établie par l’ONG Alliance for Zero Extinction. Ce rassemblement d’organisations de protection animale a croisé l’ensemble des espèces inscrites sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avec celles qui se trouvent concentrées sur un seul et unique territoire.

Les scientifiques ont alors construit un « indice de chance de conservation », censé mesurer la possibilité de réussir une opération de protection. Pour cela, plusieurs critères ont été pris en compte : un premier groupe de données attachées à la protection des habitats sauvages, rassemblant les dangers de fragmentation desdits territoires, les risques d’urbanisation, la stabilité politique de la région, les mesures de protection déjà prises ou encore le coût estimé des actions à entreprendre ; et un second groupe qui évalue les possibilités d’établir des colonies en captivité : coût, mais aussi capacités d’expertise existant dans les zoos.

Pour sauver les 841 espèces, il faudrait mobiliser 1,3 milliard de dollars par an (1,2 milliard d’euros), pendant vingt ans. Beaucoup d’argent, diront les uns, surtout qu’il s’agit de pays pauvres. Pas grand-chose, à l’échelle mondiale, compte tenu de l’enjeu, diront les autres. « A lui seul, ce chiffre est intéressant, estime Florian Kirchner, chargé du programme espèces à l’UICN France. Ça peut sembler colossal, mais si on le compare par exemple aux budgets militaires, comme le font les auteurs de l’étude, ou à d’autres grands projets, c’est très relatif. Une espèce qui disparaît ne réapparaît jamais. »

« Nous considérons que la diversité est essentielle et nous aimerions tout préserver, précise Dalia Conde. Mais nous sommes aussi réalistes et nous ne pouvons pas rester les bras croisés et laisser tout perdre. »

Et l’étude, à cet égard, se révèle riche d’enseignements. Tout d’abord chez les fameuses quinze espèces les plus menacées : des amphibiens, rongeurs et oiseaux marins tout à la fois mal connus, isolés et soumis à toutes sortes de pressions. Y retrouver l’alouette de Ash ou le rat grimpeur du Chiapas n’étonnera personne : difficile, de fait, de conduire un plan de protection cohérent en Somalie ou dans une des régions les plus agitées du Mexique.

La présence de six amphibiens parmi les quinze espèces ne surprendra pas davantage les spécialistes. « Ils font face à une véritable crise, massive et accélérée, insiste Dalia Conde. Leur rythme de disparition est 45 fois supérieur à la normale. Un tiers des espèces sont menacées. Ces animaux ne sont pas charismatiques, n’intéressent pas le grand public, et ne permettent donc pas de lever des fonds pour les protéger, à l’inverse des grands mammifères. »

Les trois espèces font néanmoins l’objet de plans d’action. Avec un peu plus de cinquante individus reproducteurs recensés, l’immense albatros d’Amsterdam reste en grand danger ; il y a quelques années, la population était tombée à quinze couples. De même, le monarque de Tahiti fait l’objet de mesures de protection. Quant à l’étrange Pétrel de Bourbon, il fait lui aussi l’objet d’un programme de sauvetage. « Mais c’est très fragile, souligne Romain Julliard, chercheur en écologie de la conservation au Muséum national d’histoire naturelle. On le connaît très mal. On n’arrive à le voir que la nuit, lorsque attiré par les projecteurs, il se pose sur les terrains de football. On sait qu’il niche en montagne et qu’il est la cible des chats et des rats, mais peu d’autre chose. Alors comment faire ? Eradiquer les rats et les chats de La Réunion ? »

A l’autre extrémité du spectre, 39 % des animaux parmi les 841 espèces les plus menacées présentent une opportunité élevée de survie. Ainsi, la pipistrelle commune aurait pu figurer dans ce groupe en 2009, lorsque la sonnette d’alarme a été tirée par les zoologues australiens, assurent les chercheurs. Le gouvernement de l’île a tergiversé : le petit animal a été déclaré éteint en octobre 2012.

Alors que faire ? Faire porter l’effort sur le top 15 ou, au contraire, accepter que quelques espèces disparaissent mais agir pour sauver le plus grand nombre ?

« C’est évidemment aux responsables politiques de choisir, estime Dalia Conde. Nous leur apportons un outil pour les éclairer. Un outil qui ne prend pas en compte les aspects culturels, l’attachement à certains animaux. Mais qui doit les obliger à faire ce qui est le plus urgent : décider. » Et à titre personnel ? La scientifique hésite… « Il faut prendre une décision rationnelle. Et s’assurer qu’en tout état de cause, on disposera de tissus dans les biobanques et de spécimens dans les musées afin de continuer à les étudier. » Une façon de répondre.

Voici la liste des 15 espèces les plus menacées :

Amphibiens : la lyciandre de Beydaglari (une salamandre de Turquie), la bokermannohyla izecksohni, l’hypsiboas dulcimer et la physalaemus soaresi (trois grenouilles brésiliennes), la pseudophilautus zorro (grenouille du Sri Lanka), l’allobates juanii (grenouille de Colombie).

Oiseaux : l’alouette de Ash (Somalie), le monarque de Tahiti, le pétrel de Madère, le pétrel de Bourbon (île de la Réunion), le nésospize de Wilkins (archipel Tristan da Cunha, Royaume-Uni, Atlantique Sud), l’albatros d’Amsterdam (île d’Amsterdam, terres australes, France).

Mammifères : lophuromys eisentrauti (rat du Cameroun), rat grimpeur du Chiapas (Mexique), geomys tropicalis (gaufre mexicain).

L’animal ci-dessus est un Ili Pika (Ochotona iliensis) : un mammifère d’une vingtaine de centimètres de long qui vit dans les monts Tian, dans le nord-ouest de la Chine. Cette image a été prise pendant l’été 2014 alors que l’Ili Pika n’avait pas été photographié depuis vingt ans.

Il avait été découvert par hasard en 1983, au cours d’une recherche sur la propagation des maladies infectieuses, dans une vallée située sous la montagne Jilimalale. Deux ans plus tard, deux autres spécimens furent capturés et l’Académie des sciences de Pékin fit reconnaître l’Ili Pika comme une nouvelle espèce. Depuis, rappelle le National Geographic, seulement 24 spécimens ont été vus et enregistrés.

Selon une estimation faite en 2005, on dénombrait environ 2 000 individus, contre 2 900 au début des années 1990. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé en 2008 l’ili pika dans sa liste des espèces en danger. Une récente expédition scientifique constituée d’un groupe d’une vingtaine de volontaires, a conclu qu’il reste un millier de spécimens.

L’ili pika, comme d’autres spécimens de pikas originaires d’Amérique du Nord ou d’Europe de l’Est, vit en altitude, dans des surfaces rocheuses.